現代都市の発展に伴い、渋滞や交通事故、環境負荷などの課題が顕在化しています。これらの問題を解決するためには、道路を利用する車両や人の移動状況を正確に把握する「交通量調査」が不可欠です。交通量調査は、交通計画の立案、道路設計の改善、交通安全対策の実施など幅広い分野で役立つ基礎的なデータを提供します。本稿では、交通量調査の定義、方法、意義、課題、未来の展望について詳しく解説します。

第1章 交通量調査の基本概念

1.1 交通量調査の定義

交通量調査とは、特定の区間や地点における車両、自転車、歩行者などの移動体の数量、速度、進行方向、時間帯別の変動などを計測・記録する作業を指します。この調査によって得られたデータは、交通の実態把握に役立つ基礎資料となり、行政や事業者が交通施策を決定する際の科学的根拠となります。調査対象は道路だけでなく、橋梁、トンネル、交差点、駐車場など交通が集中する場所が主に選ばれます。

1.2 調査の対象と分類

交通量調査の対象は大きく「機動車」「自転車」「歩行者」に分類されます。機動車には普通車、大型車、二輪車、バス、トラックなどが含まれ、種類ごとの割合を調査することで道路の利用特性を分析できます。また、調査方法は「定常調査」(定期的に実施される常設観測)と「臨時調査」(特定目的で実施される一時的観測)に分けられ、用途に応じて使い分けられます。

1.3 調査の単位と指標

交通量調査では、データを示すための専門的な単位や指標が用いられます。最も基本的なのは「1時間あたりの交通量(台/時)」で、特定区間を通過する車両数を時間単位で表します。また、「飽和交通量」(単位時間に通過可能な最大台数)、「渋滞率」(渋滞時間の割合)、「速度」(平均通過速度)などの指標を組み合わせることで、交通の混雑度や効率を定量的に評価可能です。これらの指標は施策効果を比較する際の共通言語となります。

1.4 調査の歴史的背景

日本における交通量調査は、昭和初期の都市化が進んだ時期に始まりました。当時、自動車の普及に伴い交通事故が増加し、交通規制や道路整備の必要性が高まったことから、系統的な調査が開始されました。初期は主に人工計測が主流でしたが、高度経済成長期に機械式計測器(超音波センサーやループコイル)が導入され、データの精度と効率が向上しました。近年ではIT技術の進展により、IoTセンサーやAIを活用したリアルタイム計測が普及しています。

1.5 関連する法令と基準

交通量調査は「道路法」「道路交通法」「都市計画法」などの法令に基づいて実施されることが多く、国や地方自治体が定める基準に準じて行われます。例えば国土交通省は「道路交通調査マニュアル」を公表し、調査方法やデータの記録形式を統一しています。これにより全国の調査データが比較可能となり、広域的な交通計画の一貫性が保たれています。また国際的にはISOの交通データ標準も参考にされ、国際比較が可能なデータ収集が進んでいます。

第2章 交通量調査の方法と技術

2.1 伝統的な調査方法(人工計測)

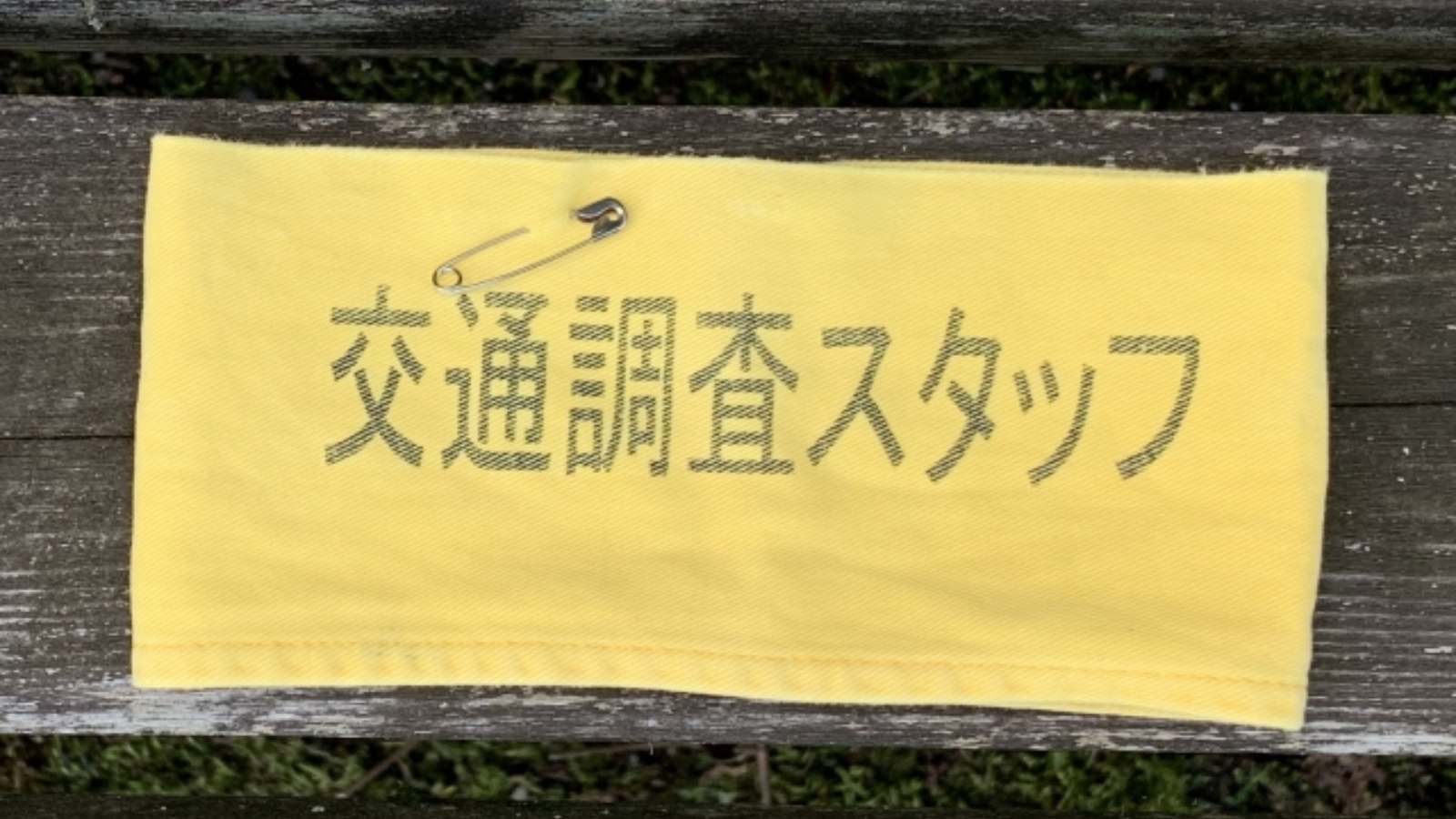

最も基本的な調査方法は、調査員が現地に駐在し、目視で交通量を計測する「人工計測」です。紙の調査用紙やタブレット端末を使い、車両の種類や進行方向をリアルタイムで記録します。この方法は、交差点での右左折率や自転車・歩行者の細かい分類など、機械では計測が困難なデータ収集に適しています。ただし、長時間の作業による疲労や人為的ミスが発生する可能性があり、大規模調査には不向きです。

2.2 機械による計測技術(センサー・カメラ)

機械計測では、道路に埋め込まれた「ループコイルセンサー」や路側に設置された「超音波センサー」「赤外線センサー」が広く用いられます。これらは車両の通過を検知し、台数や速度を自動で計測します。また、「ビデオカメラ」を用いた画像解析技術も普及し、AIによって車両の種類や渋滞状況を自動判別できるようになりました。機械計測は連続的なデータ収集が可能なため、大規模道路や長期調査に適しています。

2.3 最新技術の応用(GPS・ビッグデータ)

近年では、GPS搭載車両(タクシー、配送車、カーナビシステム)から送信される位置情報を活用した「プローブ調査」が注目されています。この方法は、多数の車両の移動軌跡を集計し、広範囲の交通量や速度を推定します。また、スマホの位置情報や交通系アプリのデータを統合した「ビッグデータ解析」により、リアルタイムの渋滞予測や通行量変動を把握する技術が進化しています。これらの技術は調査の効率化とデータ多様化を実現しています。

2.4 調査の実施手順

交通量調査の基本的な手順は「計画段階」「実施段階」「分析段階」の3段階に分けられます。計画段階では、調査目的(例:新道路の必要性検討)、対象区間、期間(平日/休日、朝夕ラッシュ)、方法を決定します。実施段階では、機器の設置・調整や調査員の訓練を行い、データ収集を実行します。分析段階では、収集データを統計処理し、グラフや表にまとめて交通の特性を明らかにします。各段階で品質管理を徹底し、信頼性の高い結果を得ます。

2.5 データの精度管理と品質評価

交通量調査の結果は政策決定に直結するため、データの精度管理が極めて重要です。具体的には、機械計測の場合は定期的なセンサーの校正を実施し、人工計測の場合は複数人のデータ照合などの措置が取られます。また、「精度評価指標」(例:実測値と理論値の誤差率)を用いてデータ信頼性を客観的に判断し、必要があれば再調査を行います。高精度なデータの確保により、施策効果を正しく評価可能となります。

第3章 交通量調査の目的と意義

3.1 交通計画の立案と道路整備

交通量調査は、都市や地域の交通計画を立案するための基礎データを提供します。例えば、調査結果から特定区間の交通量が急増していることが判明すると、道路の拡幅や新規道路の建設計画が推進されます。また、自転車や歩行者の利用状況を把握することで、自転車道の整備や横断歩道の設置位置を決定できます。これにより、人々の移動ニーズに合致した交通ネットワークが構築され、都市の発展を支えます。

3.2 交通安全対策の実施

交通事故を減少させるためには、危険箇所の特定が重要です。交通量調査により、特定の交差点で車両の速度が高いことや、歩行者の横断回数が多いにもかかわらず信号時間が不足していることが明らかになります。これを踏まえ、速度規制標識の設置、信号機のタイミング調整、横断歩道の整備といった対策が実施されます。例えば、子どもが通学する路線の交通量を調査し、学童警護や一時的な速度低下措置を導入することで、安全性が向上します。

3.3 公共交通の最適化

バスや電車など公共交通機関の路線や運行間隔を決定する際にも、交通量調査が活用されます。調査データから人々の移動経路や混雑時間帯を把握できるため、バスの増便や新しい停留所の設置が計画されます。また、バスと自動車の混雑状況を比較分析し、「バス優先道路」の整備や公共交通の利用促進策を検討できます。これにより、公共交通の利便性が向上し、自動車の過剰利用抑制も期待されます。

3.4 環境負荷の低減

交通量調査は、自動車による排気ガスや騒音などの環境負荷を低減する施策にも寄与します。調査データから特定区間の車両密度が高く排気ガス濃度が上昇していることが判明すると、排気ガス規制の強化や「渋滞緩和施策」(例:ハイオクサービス)が実施されます。また、自転車や徒歩の利用状況を把握し、環境配慮型の「エコモビリティ」推進策を立案できます。これにより、交通と環境の調和を図ることが可能です。

3.5 緊急事態への対応

災害や大規模イベント(スポーツ大会、コンサート)発生時の交通対応にも、交通量調査のデータが役立ちます。平時の調査結果を基に、緊急時の誘導路線や避難経路を事前に計画しておくことで、混雑や渋滞を最小限に抑えられます。例えば、大規模地震発生時には主要道路の交通量をリアルタイムに把握しながら、救援車両の優先通行ルートを確保できます。これにより、緊急事態における対応の迅速性と効率性が向上します。

第4章 交通量調査の課題と改善点

4.1 多様な交通手段への対応難易度

近年、シェアリングバイクや電動キックボード、ドローン配送など新しい交通手段が普及しています。しかし、従来の交通量調査手法ではこれらの移動体を正確に計測することが難しく、データ不足が問題となっています。例えば、電動キックボードは自転車とは異なる速度・走行特性を持つため、既存センサーで誤検知が発生しやすいです。今後は多様な交通手段に対応できる計測技術の開発が急務です。

4.2 大規模調査のコストと労力

交通量調査には機器の購入・維持費や調査員の人件費など、多大なコストと労力が必要です。特に全国規模の常設観測網の維持には膨大な予算が投入されています。地方自治体では財政難により十分な調査ができず、データ不足で適切な施策が遅れるケースもあります。この課題解決には、低コストかつ効率的な調査手法(例:スマホアプリを活用した市民参加型調査)の普及が必要です。

4.3 データのリアルタイム性と更新頻度

従来の交通量調査は定期的(例:年1回)に行われることが多く、データのリアルタイム性に欠ける場合があります。しかし都市の構造や人々の生活スタイルは急速に変化しており、新規商業施設の開設による周辺交通量の急増など、変化への迅速対応が求められます。そのため、更新頻度を高めリアルタイムで交通状況を把握できるシステム構築が必要であり、近年のIT技術の進展でこれが可能になりつつあります。

4.4 プライバシー保護とデータの利用

GPSやスマホを用いた交通量調査では個人の移動履歴が含まれる可能性があるため、プライバシー保護が重要な課題です。例えば、タクシーのGPSデータ収集では乗客情報の漏洩防止のため匿名化処理が徹底されます。また、収集データを第三者に提供する際は利用目的や範囲を明確化し、適切な管理が求められます。プライバシーと利便性のバランスを保ちつつ、調査の信頼性を維持します。

4.5 地域差による調査の不均等

都市部と地方部では調査実施状況に大きな格差があります。都市部は人口密度が高く交通問題が顕著なため充実した調査体制が整っていますが、地方部は財政や人材不足により十分な調査が困難なケースが多いです。そのため地方部の交通施策はデータに基づかず、住民の移動ニーズが満たされないことがあります。今後は地方部への技術支援や国の補助拡充により調査体制の均一化が求められます。

第5章 交通量調査の未来展望

5.1 AIとIoTによるスマート計測システム

今後、AIとIoT(モノのインターネット)の発展により交通量調査は高度化します。路側のカメラやセンサーがリアルタイムでデータを収集し、AIが自動的に交通状況を分析、渋滞を予測する「スマート計測システム」が普及するでしょう。これにより交通管理者は事前に渋滞緩和策を実施できるほか、ドライバーにはリアルタイムの経路案内を提供可能となります。例えば、高速道路入口の電子掲示板に混雑情報を表示し、経路選択を支援します。

5.2 市民参加型調査の普及

市民が自発的に交通データを提供する「市民参加型調査」の重要性が高まります。スマホアプリで自転車や徒歩の移動記録を匿名送信し、広範囲かつ詳細なデータを収集可能です。低コストで実施できるため、地方部や細街路の調査に特に有効です。市民のデータ提供は交通施策への理解と協力を促し、施策の実効性向上にもつながります。

5.3 国際的なデータ共有と標準化

グローバル化の進展に伴い、国際間で交通データを共有・比較分析する必要性が増しています。隣接国の国境付近の交通量把握は国際物流効率化に役立ちます。そのため国際的なデータ標準化が推進され、調査方法や指標を統一することで比較可能性が高まります。国連やOECDなど国際機関が共通調査基準の策定を主導する動きが活発化すると予想されます。

5.4 自動運転時代の調査手法の進化

自動運転車の普及により交通量調査手法は大きく変化します。自動運転車は車間通信(V2V)や路車間通信(V2I)でリアルタイムに位置・速度情報を送信し、そのデータ活用で高精度な交通量計測が可能です。また、安全速度や車間距離など自動運転の走行特性分析により道路設計や交通規制の最適化も期待されます。自動運転時代には「車・道路・人」がネットワークで結ばれたシステムの一部として機能します。

5.5 持続可能な交通社会の実現への貢献

最終的に交通量調査は「持続可能な交通社会」の実現に大きく寄与します。持続可能な交通社会とは、環境負荷を最小限に抑えつつ人々の移動ニーズを満たす社会を指します。交通量調査データを基に公共交通強化、自転車・徒歩環境整備、低炭素車普及促進策が推進され、交通と環境の調和が図られます。また、高齢者や障がい者の移動状況の詳細把握によりバリアフリー交通環境構築も可能です。